福島県にある聖光学院高校ラグビー部は、地元の生徒や初心者を中心に約60年活動してきた歴史を持つ。

そこに「全国を目指す」という新たなギアを入れたのが、現在の強化フェーズであり、今年で3年目を迎える。

名門校のような戦績はまだない。だからこそ、文化を『ゼロから』築く過程そのものが、このチームの物語だ。

選手が主役のチームを

チームづくりの鍵を握るのは、就任3年目の宇佐美和彦監督である。

キヤノンイーグルス、パナソニックワイルドナイツなどで活躍した元トップリーガーとしての経験を生かし、「やる時はやり切る」姿勢を選手たちに徹底させる。

練習時間はたったの90分。

60分間の試合時間に直結する強度を意識し、「長さよりも濃度」を最重視する。

「試合時間以上にダラダラやっても意味がないですからね」(宇佐美監督)

その現場感覚が、日々のメニューに貫かれている。

さらに宇佐美監督は「気づく力」を選手たちに求める。

相手のラインアウトの並びがわずかに変わる時や、サインの微細な合図。そうした“変化”を捉える洞察力がプレーを分ける。

だから日常生活でも、落ちているゴミに気づく、点けっぱなしの電気を消すといった習慣を徹底させるのだ。

「高校生のうちに“目配り”が身につけば、社会に出ても必ず役立つと思います」

技術力と人間力を同じ土台で育てるのが、聖光学院のラグビーだ。

「ニューカルチャー」を合言葉に

強化を始めて間もないチームに、全国区の有望選手を呼び込むことは容易ではない。

現実には、声をかけても断られることが大半だ。

だからこそ「聖光に来てくれた選手に心から感謝し、聖光で伸ばす」という方針を曲げない。

赴任直後に宇佐美監督が声をかけたのは、旧友・アニセ・サムエラ氏(東芝ブレイブルーパス東京)の長男・マウシオ選手。彼が聖光を選んだこともまた、チームの象徴となった。

宇佐美監督と二人三脚でチーム強化に携わるのは、バックスの指導を担う蜂谷雅人コーチ。

「聖光学院には決まったスローガンはありません。ミーティングも生徒主体。だからこそ彼らのマインドがそのままゲームに出る」と語る。

上から型を押しつけるのではなく、「自分たちがやるラグビー」を尊重するからこそ、練習では選手がよく喋り、ミスした仲間には肩を叩き声をかける姿が当たり前にある。

監督・コーチ陣の「高校時代に勝つこと以上に、将来もラグビーを続けてほしい」という方針から、選手たちには、大学の練習に参加する機会を積極的に設けてもいる。

言葉でチームを動かすキャプテン

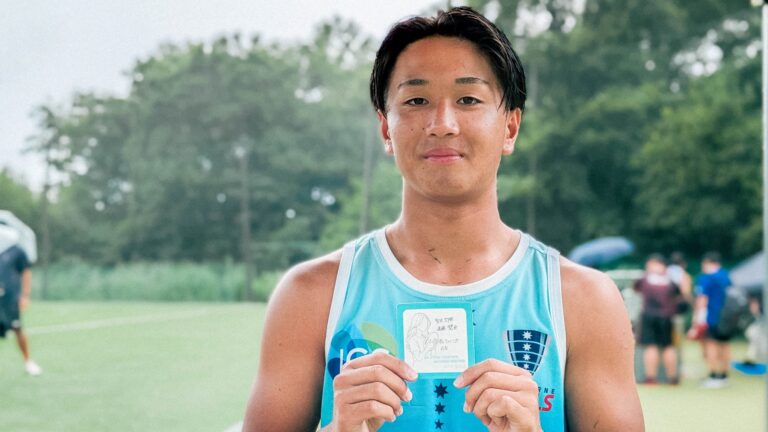

そんな聖光学院で今季のキャプテンを務めるのは、遠藤慧史選手。

花園を目指せる環境、そして宇佐美監督が有するネットワークに惹かれ、茨城県から進学した。

1年生の頃からリーダーを担い、今年は2年生にしてキャプテンに就任。前キャプテンの指名とスタッフの信頼を背に、チームを引っ張る。

「自分の強みは声を出すこと、プレーで示すこと。それを光らせるためにキャプテンをやろうと決めました」と語る。

しかし早々に、チームとしての課題に直面した。試合や練習の立ち上がりで、受け身になることが続いたのだ。

遠藤キャプテンは“メリハリ”を合言葉に、ウォーミングアップからスイッチを入れるルーティンを設定。練習での120%を徹底し、最初の一歩から刺さるチームへと整えてきた。

その結果、試合中にメンバーが入れ替わる場面でも、サインや立ち位置をその都度確認し合い、コミュニケーションを絶やさないスタイルは確立。

「ミスを責める言葉ではなく、『じゃあどうする?』と次につなげる言葉を意識しています」

その姿勢は、チーム全体に根付いた。

歴史を積み重ねる喜び

強豪校のような金看板はまだない。

勝敗という単純な記号では測れない価値は、自分たちの手で文化をつくる喜びと、次の世代に渡す責任感に芽吹く。

練習で、小さな挑戦を積み重ねること。

試合で、自信を積み重ねること。

宇佐美監督が『気づく力』を授け、遠藤キャプテンが姿勢で引っ張る、聖光学院ラグビー部。

この夏を、さらなる飛躍へとつなげるために誓う想いは一つ。

『勝ちにこだわる』